Die neuen Spielregeln der EN 50716 zur Projektorganisation

Einleitung

In den vorhergehenden Blogbeiträgen Die neue EN 50716:2023 «Anforderungen für Software Entwicklung» Teil 1 und Die neue EN 50716:2023 «Anforderungen für Software Entwicklung» Teil 2 wurde eine Übersicht über die Änderungen von [SN EN 50128:2011] zu [SN EN 50716:2023] gegeben. In diesem Beitrag möchten wir detailliert auf die Themen "Unabhängigkeit der Rollen" und "Kompetenzen" eingehen. Dabei beleuchten wir die unterschiedlichen Anforderungen an personelle Unabhängigkeit für die verschiedenen Integritätslevel.

Unabhängigkeit der Rollen

Die Norm fordert die Unabhängigkeit der Rollen aus zwei Hauptgründen:

Erstens soll die Rollenverteilung sicherstellen, dass Personen unvoreingenommen und mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Arbeitsergebnisse blicken können. Dies soll verhindern, dass aufgrund gleicher Missverständnisse falsche Lösungen erarbeitet werden.

Zweitens soll die Unabhängigkeit verhindern, dass falsche Entscheidungen bezüglich der Validierung und Akzeptanz des Produkts getroffen werden, die durch Druck zum Erreichen übergeordneter Projektziele oder wirtschaftlicher Ziele entstehen könnten.

Eine grundlegende Organisationsstruktur für das Management verschiedener Rollen und deren Verantwortlichkeiten muss definiert sein. Diese Anforderungen stimmen mit den Vorgaben der [SN EN ISO 9001:2015] überein.

Alle Personen, die an einer Entwicklung oder Wartung nach [SN EN 50716:2023] beteiligt sind, müssen namentlich benannt werden. Die Rollenverteilung muss entsprechend dokumentiert und bei Änderungen der Organisation nachvollziehbar sein.

Neuerungen in der SN EN 50716:2023

Das Kapitel 5 der [SN EN 50716:2023], das die Organisation der Softwareentwicklung beschreibt, wurde im Vergleich zur Vorgängernorm [SN EN 50128:2011] verfeinert und präzisiert. Dabei wurden auch unrealistische Einschränkungen, wie das Verbot von organisatorischen Änderungen im Projektverlauf, entfernt.

Die [SN EN 50716:2023] weist im Vergleich zur Vorgängernorm folgende Hauptänderungen auf:

- Basic Integrity (SIL0 in [SN EN 50128:2011]): Es ist kein Gutachter mehr erforderlich.

- Benennung des Gutachters: Der Gutachter kann nun vom Lieferanten oder Kunden benannt werden und darf Teil einer beliebigen Stakeholder-Organisation sein (Kunde, Lieferant oder Drittorganisation). Er muss jedoch weiterhin unabhängig vom Projektteam sein und einer anderen organisatorischen Einheit angehören.

- Rolle des Integrators: Diese Rolle wurde abgeschafft. Die Verantwortlichkeiten des Integrators wurden auf den Tester und weitere Rollen übertragen. Der Tester ist nun verantwortlich für die Erstellung der Integrationstest-Spezifikationen (SW-Integration und SW/HW-Integration) sowie der dazugehörigen Testberichte. Anhang B.3 sieht vor, dass der Implementierer den Integrationsprozess leitet, was hauptsächlich die technische Umsetzung betrifft. Die Planung und Steuerung des Integrationsprozesses erfolgt in der Regel durch den Projektmanager.

- Rollenwechsel zwischen Verifizierer und Validierer: Ein Wechsel zwischen diesen Rollen ist nicht mehr verboten, aber auch nicht empfohlen. Um eine kontinuierlich hohe Qualität der Verifizierung und Validierung zu gewährleisten, sollten die Rollen des Verifizierers und des Validierers auf Projektebene fest zugewiesen und während des Projektverlaufs unverändert bleiben. Falls ein Wechsel dennoch nötig wird, muss dieser dokumentiert und begründet werden.

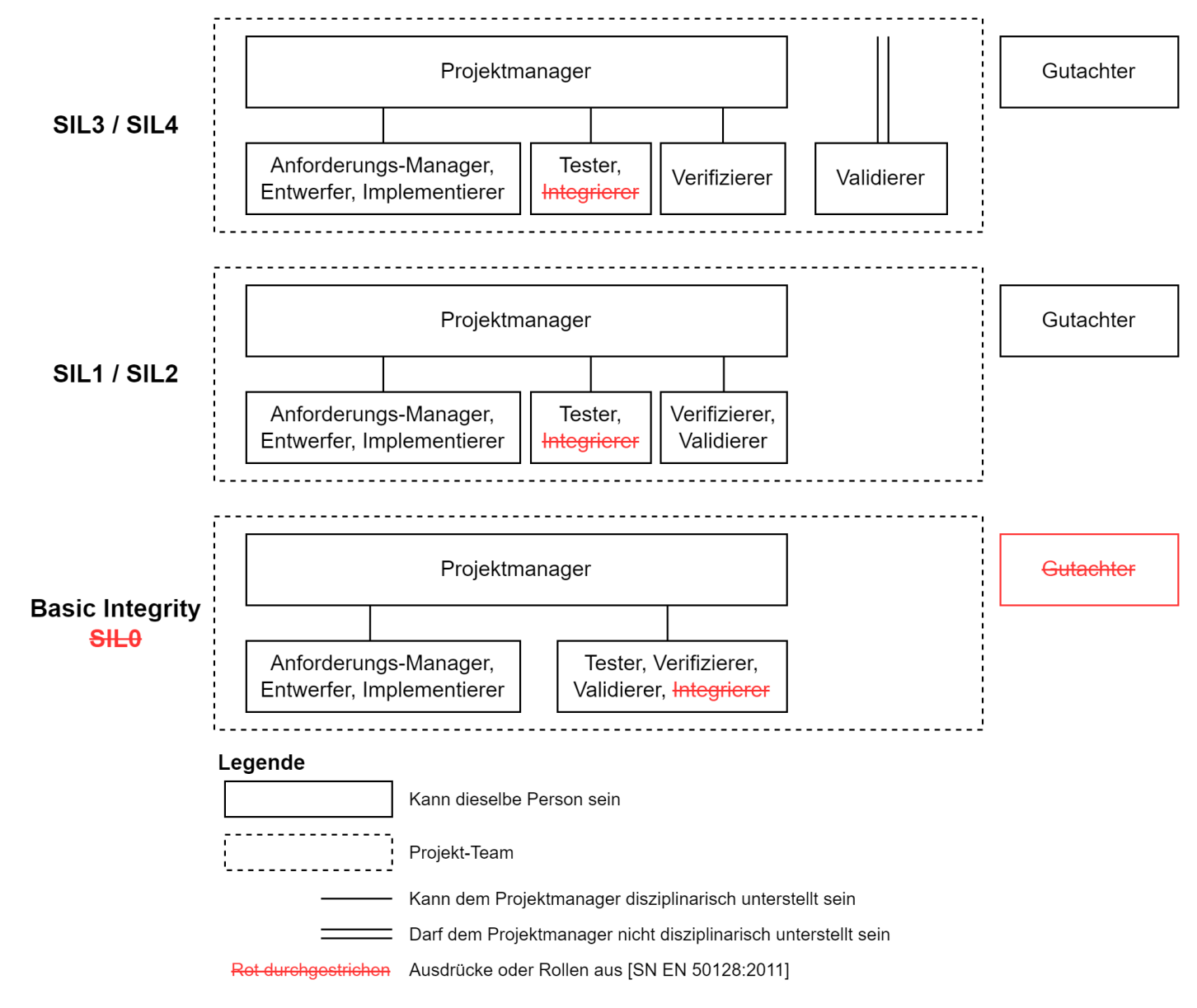

Abbildung 1: Unterschiede Rollen (eigene Darstellung, angelehnt an Bild 2 aus [SN EN 50128:2011] und [SN EN 50716:2023]

Unterschiede der Unabhängigkeit der Rollen für Basic Integrity, SIL2 und SIL4

Für alle Integritätslevel gilt, dass Rollen grundsätzlich von mehreren Personen im Projekt geteilt werden können und, wo nicht ausdrücklich verboten, eine Person auch mehrere Rollen ausüben kann.

Ein Anforderungsmanager darf immer auch Designer oder Implementierer sein.

Einige Doppelrollen werden ausdrücklich verboten wie z.B., dass der Validierer nicht gleichzeitig Implementierer sein darf. Daher ist es wichtig, bei der Definition der Rollen auch die Kapitel 5.1.2.10 bis 5.1.2.12 genau zu lesen. Hier werden die Ausnahmen von den generellen Anforderungen beschrieben.

Generell werden drei Stufen von Unabhängigkeitsanforderungen unterschieden:

- Basic-Integrity

- SIL1 & SIL2

- SIL3 & SIL4

Nachfolgend die Unterschiede zwischen den drei Stufen.

Basic Integrity

Es wird kein Gutachter benötigt.

Tester, Verifizierer und Validierer können die gleiche Person sein.

SIL1 & SIL2

Ein unabhängiger Gutachter muss benannt werden.

Grundsätzlich sollte ein Verifizierer oder Validierer nicht auch als Tester fungieren. Sollte ein Verifizierer oder Validierer bei SIL1 bis SIL4 dennoch Testaktivitäten übernehmen, müssen diese Aktivitäten und Dokumente von einem zweiten Validierer oder Verifizierer überprüft werden.

Bei SIL1 bis SIL4 sollte ein Anforderungsmanager, Designer oder Implementierer nicht als Tester für die gleiche Softwarekomponente agieren. Er kann jedoch andere Softwarekomponenten, die von anderen Entwicklern erstellt wurden, testen.

SIL3 & SIL4

Ergänzend zu den Einschränkungen für SIL1 und SIL2, kommen für SIL3 und SIL4 noch folgende Anforderungen hinzu:

Es ist ausdrücklich verboten, dass der Validierer dem Projektmanager unterstellt ist. Für niedrigere Integritätslevel ist dies erlaubt.

Der Verifizierer und der Validierer sollen grundsätzlich nicht dieselbe Person sein. Wenn trotzdem ein Validierer bei SIL3 und SIL4 Verifizierungsaufgaben übernimmt, muss seine Arbeit von einem weiteren Validierer gemäss den gleichen Unabhängigkeitsanforderungen überprüft werden.

Kompetenzen des Personals

Die [SN EN 50716:2023] beschreibt ausführlich die Kompetenzen, die das Personal in der Softwareentwicklung besitzen muss. Wie bereits in der [SN EN 50128:2011], werden die spezifischen Anforderungen für die verschiedenen Rollen im Anhang B der Norm aufgeführt.

Die Organisation des Lieferanten muss Verfahren implementieren, die die Aufrechterhaltung und Verwaltung der Kompetenzen des Personals ermöglichen. Nachweise über die erforderlichen Kompetenzen müssen sorgfältig dokumentiert werden. Die Sicherstellung der Kompetenzen ist auch nach der Bestätigung durch den Gutachter weiterhin erforderlich. Hierbei empfehlen sich Verfahren, wie sie auch in den Normen [SN EN ISO 9001:2015] und [ISO IEC IEEE 90003:2018] gefordert und beschrieben sind.

Es bietet sich an, für die Mitarbeiter aktiv eine Kompetenzmatrix zu führen, welche auch die spezifisch in der [SN EN 50716:2023] geforderten Kompetenzen abdeckt. Die im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung durchgeführten Schulungen und Weiterbildungen, wie auch die beruflich gesammelten Kompetenzen müssen in dieser Kompetenzmatrix einbezogen werden.

So sind neben den eigentlichen technischen Kompetenzen in der Softwareentwicklung und Anwendung der Entwicklungswerkzeuge auch Methodenkompetenzen gefragt sowie Kenntnisse des Bereichs, wo die entwickelten Produkte angewendet werden sollen.

Der Erwerb dieser Kompetenzen muss nicht zwingend über klassische Lehrgänge mit entsprechenden Ausbildungsnachweisen erfolgen. Das Wissen kann auch über gemeinsame Workshops oder andere Formen des Austauschs erfolgen. Auch «Training on the Job» und «Mentoring» sind hilfreiche Formen, um das Personal entsprechend weiterzuentwickeln.

Die CSA Engineering AG engagiert sich aktiv in der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter. Neben klassischen externen Weiterbildungen werden regelmässig interne Meetups und Technologienachmittage durchgeführt, bei denen Mitarbeiter ihr spezifisches Know-how weitergeben können. So trägt die CSA Engineering AG wesentlich zur Förderung und Aufrechterhaltung der Kompetenzen ihres Personals bei.

Zusammenfassung

Die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Rollen und die Kompetenzen des involvierten Personals sind trotz der Überarbeitung in der Norm [SN EN 50716:2023] umfangreich und müssen bei der Zusammenstellung des Entwicklungsteams genau betrachtet werden.

Mit mehr Anforderungen an personelle Unabhängigkeit geht ein höherer Bedarf an Personal einher, weshalb man sich bei Projektbeginn eingehend damit auseinandersetzen sollte, welche Integritätslevel bei der Softwareentwicklung anzuwenden sind und wie das Projektteam demzufolge zusammenzustellen ist. Auch macht es Sinn, bereits Stellvertreter für die jeweiligen Rollen zu definieren, um auf allfällige Wechsel oder Ausfälle in einer kritischen Phase des Projektes vorbereitet zu sein.

Haben Sie Fragen zur Softwareentwicklung nach [SN EN 50716:2023], zur Umsetzung der Normanforderungen in Ihrem Entwicklungsprojekt oder benötigen Sie Unterstützung für spezifische Rollen?

Wir verfügen über Requirements Engineers, Implementierer, Tester, Verifizierer und Validierer und unterstützt Sie gerne bei Ihrem Vorhaben. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch über die Möglichkeiten und den geeignetsten Support.